Immagine tratta dal sito della guida religiosa dell’Iran, Ayatollah Ali Khamenei: in bianco il boia saudita, in nero quello dell’Isis. La domanda: “Qualche differenza?”

Ryiad, 4 gen – Partendo dalla fine, l’Arabia Saudita ha appena rotto le relazioni diplomatiche con la Repubblica islamica dell’Iran: il personale saudita è già tornato a casa, quello iraniano dovrà farlo entro martedì 5 gennaio. L’improvvisa escalation della tensione tra le due maggiori potenze regionali dell’area medio-orientale segue agli eventi ormai noti dell’esecuzione di alcuni sciiti a Ryiad – tra cui un altissimo esponente del relativo clero – e l’assalto a consolati e ambasciata saudita in Iran.

Come in tutte le fasi di caos, complice l’allentamento della presa (e della credibilità) americana nella regione, l’esito appare quanto mai imprevedibile, anche se precedenti storici a più di una latitudine non inducono all’ottimismo. Per quanto riguarda i popoli europei e occidentali in generale, per lo più ignari e sottoposti a flussi di notizie tanto frenetici quanto inutili o devianti, il pericolo immediato può essere il meccanismo delle alleanze che vedrebbe la Turchia in soccorso del regno saudita, la Russia dell’Iran, la Nato della Turchia (che ne è membro), quindi forse la Cina nella partita a fianco di Mosca, e così via.

Vale però la pena di conoscere almeno le ragioni profonde e meno reclamizzate dell’ennesima provocazione saudita, apparentemente tanto inopportuna se fosse vero – come comicamente sostengono tra gli altri i maggiori media italiani – che la coalizione di 34 paesi islamici recentemente formata da Ryiad fosse finalizzata a combattere l’Isis, unendosi quindi a coloro che già lo fanno concretamente: dalle forze regolari siriane all’Iran anche per mezzo di Hezbollah, dall’Iraq alla Russia. Ovviamente questo non è vero, tanto che la mossa degli Al-Saud assume il sapore della disperazione e perfino del ricatto nei confronti di una Casa Bianca che, dall’accordo sul nucleare iraniano e relativa cancellazione delle sanzioni, alle concessioni alla Russia sulla permanenza del presidente siriano Assad, non offre più le garanzie automatiche di un tempo.

Scrivemmo ormai alcuni mesi fa su queste colonne che alla radice del conflitto siriano e della sua intensificazione sta una questione di gasdotti, e che gli interessi in gioco per ambo le parti – considerando l’Isis un proxy dell’Arabia Saudita – sono letteralmente vitali. Questa argomentazione non è affatto venuta meno, anzi si pone negli stessi termini già illustrati e verosimilmente costituisce ancora la motivazione fondamentale del pericoloso gioco al rialzo dei sauditi, già avviato in grande stile sia sul teatro siriano sia su quello yemenita, in ambo i casi con l’Iran dall’altra parte della barricata sia pure per forze interposte – rispettivamente Hezbollah e i ribelli Houthi.

Nel frattempo, tuttavia, si sono aperte altre partite strettamente interconnesse, con al centro ancora la maggiore petromonarchia del Golfo.

Il comune denominatore è sempre e soltanto uno: la crisi strutturale della domanda globale, tradotta di riflesso nella formazione di una gigantesca bolla di debiti sovrani e collaterali vari, pronta a esplodere e a trascinare ancora più a picco la domanda stessa. A sua volta, questa crisi ha molto a che fare col petrolio, fondamento irrinunciabile della spaventosa ricchezza della casata degli Al-Saud e del relativo benessere dei propri sudditi: sul piano delle cause, si rimanda all’aumento costante e sostenuto del costo di estrazione del greggio, che per anni ha forzato i prezzi a livelli insostenibili per l’economia globale, sul versante delle conseguenze i proventi dell’oro nero sono crollati e la competizione tra gli esportatori si è fatta incandescente.

La stessa Arabia Saudita appare avviata a un collasso da quasi tutti imprevisto fino a pochi mesi fa – ma non ignoto ai lettori di questo giornale – che oggi è sotto gli occhi di tutti nella forma di un deficit prossimo al 20%, il taglio radicale dello stato sociale, l’aumento del 50% del prezzo della benzina e una stangata sulla preziosissima e scarsissima acqua potabile. Allora perché l’Opec a guida saudita si è finora rifiutato di ridimensionare la produzione e quindi di condannare i prezzi a rimanere su livelli troppo bassi? Evidentemente, nessuna prova migliore poteva essere offerta a smentire le previsioni ottimistiche sul futuro dell’economia mondiale, perché l’apparente follia dell’Opec è spiegabile solo alla luce di proiezioni ancora più fosche sul destino della domanda globale.

Sotto questa luce, è abbastanza chiara l’urgenza di espellere dal mercato petrolifero i produttori anti-economici, a partire da quelli dello scisto americano, dai canadesi delle sabbie bituminose, dai venezuelani, fino a mettere in difficoltà la Russia e, ovviamente, l’Iran, che appare tuttavia meno vulnerabile grazie a un certo grado di diversificazione della propria economia realizzato a partire dalla rivoluzione del 1979.

Bilancio petrolifero e demografico dell’Iran: evidente il potenziale aumento della produzione di circa un milione di barili al giorno

Una volta rimosse le sanzioni internazionali, Teheran ha infatti la possibilità – esplicitamente dichiarata e coerente con la sua storia produttiva – di immettere sul mercato circa un milione di barili di petrolio in più al giorno, per tornare ai 4,3 milioni ante-embargo. Una parte della produzione iraniana sarebbe già stata offerta all’India (secondo importatore mondiale) a prezzo particolarmente scontato, mentre la partita sulla Cina si starebbe giocando a colpi di ribassi proprio tra i due arci-nemici medio-orientali.

Una questione, insomma, di quote di mercato: uno scenario del tutto inedito, se è vero che fino a un anno fa o poco più erano i produttori a gestire il mercato sul lato dell’offerta, mentre oggi competono senza esclusione di colpi per trovare clienti (e tutto se ne può dire, eccetto che rallegrarsene).

È proprio su questo piano che più di una crepa si è aperta tra la casa saudita e l’alleato americano che, anche ai tempi d’oro del petrolio di scisto, rimaneva un fortissimo importatore, e oggi ancora di più, tanto che segnalammo su queste colonne come dietro l’accordo sul nucleare degli Ayatollah si celasse la preoccupazione di Washington per la possibile futura carenza di petrolio.

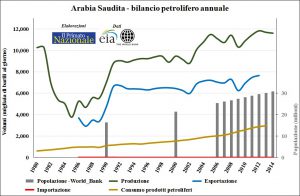

Bilancio petrolifero e demografico dell’Arabia Saudita: evidente la stagnazione della produzione e delle esportazioni

Del resto, seppure l’Arabia Saudita rimanga il più grande produttore mondiale – insieme alla Russia – tuttavia anch’essa non appare in grado di aumentare la propria estrazione a costi (e quindi prezzi) competitivi quel tanto che le servirebbe per assicurarsi tutte le quote di mercato desiderate, né tanto meno a garantire un aumento delle esportazioni, anche a causa del sostenuto incremento dei consumi interni a sua volta forzato da una popolazione in costante espansione – raddoppiata in soli 25 anni. Evidentemente, i giganteschi giacimenti sauditi cominciano a sentire il peso dell’età: un problema comune con la Russia stessa, per la quale di stima un fabbisogno di oltre 500 miliardi di dollari per sostenere la produzione ai livelli correnti nel 2017.

In ogni caso, la nuova concorrenza iraniana arriva esattamente al momento sbagliato per i sauditi, terrorizzati dalla minacciata secessione delle province orientali a maggioranza sciita che, per inciso, sono anche quelle più ricche di giacimenti e che solo la generosità concessa a suon di petrodollari ha finora tenuto a bada.

A complicare ancora la situazione è il fatto che proprio un conflitto aperto con il potente vicino persiano potrebbe portare a un’impennata almeno temporanea dei prezzi del petrolio (già accennata in queste ore) risultando paradossalmente in un momentaneo sollievo per tutti i paesi esportatori, ma con conseguenze imprevedibili sia sul teatro bellico sia sul più ampio scenario economico globale.

Se l’energia, sotto forma di gas naturale e di petrolio, è quindi la motivazione e il fine ultimo del nuovo grande gioco medio-orientale, la religione appare come un mezzo, efficacissimo, per reclutare alla causa inconfessabile le masse sciite sul versante di Teheran e quelle sunnite dalla parte di Ryiad – queste ultime soprattutto, convertite all’interpretazione fondamentalista wahabita, vera carne da macello già ampiamente utilizzata per costruire e sostenere l’Isis e da gettare nella mischia di un eventuale conflitto aperto.

Francesco Meneguzzo

2 comments

Notizia relativamente recente (un paio di mesi): per la prima volta l’Arabia Saudita ha emesso titoli di debito pubblico.

L’analisi economica delle frizioni fra sauditi e Iran è indubbiamente azzeccata, ma affermare che il contenzioso fra il Regno arabo e la Repubblica Islamica è unicamente di natura economica è alquanto riduttivo.