Roma, 8 giu — La comprensione dell’originalità artistica di Julius Evola si scontra da sempre con un notevole scoglio ermeneutico, piazzato sul cammino degli esegeti dal pensatore romano stesso. Parliamo dell’autointerpretazione evoliana, acriticamente fatta propria da molti seguaci, che vede nelle prove pittoriche, poetiche, ma anche filosofiche e persino nelle prime esperienze «magiche» dei meri «attraversamenti». Tutta una fase della vita di Evola, diciamo fino agli anni Venti inclusi, sarebbe stata contrassegnata da sperimentazioni ed esplorazioni di argomenti e linguaggi espressivi, che però di volta in volta avrebbero avuto l’unica funzione di traghettare il pensatore al tentativo successivo, non prima di aver constatato la limitatezza dello strumento appena abbandonato. Tutto questo fino al raggiungimento, da parte di Evola, del pensiero della maturità, strutturato attorno al tema della Tradizione, mutuato principalmente da Réné Guénon. Capire Evola significherebbe quindi confrontarsi con quelle fasi del percorso evoliano quasi come se fossero mere curiosità biografiche, utili solo a capire come Evola è diventato Evola. Archiviata la ricostruzione genealogica, si tratterebbe poi di approdare al pensiero evoliano maturo, traendo da esso il canone definitivo per giudicare cosa «è in ordine» e cosa no del presente, del passato, del futuro, di ogni civiltà e fenomeno mai esistito, a qualsiasi latitudine e in qualsiasi contesto.

A parere di chi scrive, questa linea interpretativa serve solo a banalizzare la radicalità, l’originalità e la profondità del pensiero evoliano, trasformando uno dei grandi protagonisti della cultura novecentesca in una specie di vigile urbano della Tradizione. Tanto più che l’Evola più interessante ci pare essere esattamente quello che va dalla seconda metà degli anni Dieci, a cui risalgono i suoi primi scritti e quadri, alla fine degli anni Venti. L’Evola successivo fu invece sempre al centro di una contesa interiore, di un’intima tensione, di una latente contraddizione tra quelle che, prendendo in prestito categorie non evoliane, bensì gentiliane, potremmo chiamare la «dialettica del pensare» e la «dialettica del pensato».

L’Evola degli anni ’20: Edizioni mediterranee ripubblica Homo faber

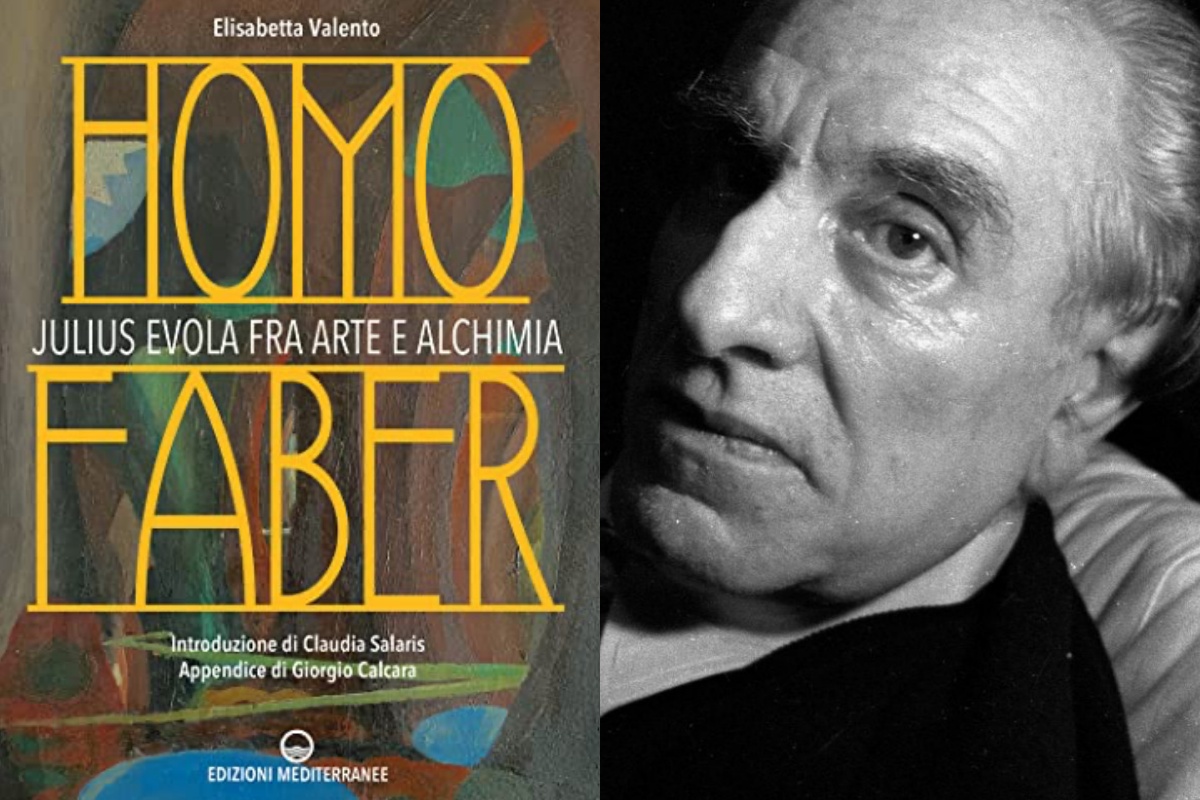

Sull’Evola degli anni Venti, proprio nei giorni in cui a Rovereto è in corso la più completa e importante mostra mai realizzata sulla sua esperienza artistica, è stato opportunamente ripubblicato dalle edizioni Mediterranee, in versione aggiornata, un bel saggio di Elisabetta Valento: Homo faber. Julius Evola fra arte e alchimia, la cui prima edizione risale al 1994 e che ora contiene un’appendice di Giorgio Calcara in cui si dà conto dei progressi più recenti compiuti dalla ricerca sull’Evola pittore. Già il titolo ha il merito di allontanarsi da quella Stimmung parmenidea, ostentatamente statica, difensivistica, conservativa tipica di certo evolismo. La Valento considera giustamente in un unico colpo d’occhio, quasi fossero vari aspetti di uno stesso discorso, la pittura, la poesia, la filosofia, l’alchimia e l’esoterismo. Il filo conduttore che collega tutte queste espressioni è la trasformazione tragica ed eroica dell’uomo nei confronti del mondo e anche nei confronti di se stesso.

Tornare indietro non è possibile

«L’uomo», scrive l’autrice spiegando il punto di vista evoliano, «non è collaboratore degli dei, non ci sono dei né un Dio e Dio è davvero morto in un mondo in cui l’Uomo non è più in grado di fare di se stesso un Dio, Individuo assoluto, pura autarchia. È questa la sola missione dell’essere umano, non ve ne sono altre». In questo senso, non esiste alcun dato stabile a cui aggrapparsi, alcun «punto archimedeo», come direbbe Cartesio, su cui fare leva. Il paesaggio esistenziale è quello schiettamente nietzscheano dello sprofondare del fondamento. Tanto meno è possibile appoggiarsi su un qualche passato incorrotto. «Tornare indietro», scrive la Valento, «non è possibile, il viaggio è iniziato e non esiste una strada di ritorno, smarrirsi, dissolversi, prigionieri del senso di solitudine, o decidersi ad affrontare il viaggio per abbandonare quell’io che si scoprirà essere un autre».

Una parabola artistica descritta minuziosamente

Homo faber non ha tuttavia solo un valore teoretico, ma anche e soprattutto storico. La parabola artistica di Evola vi viene descritta minuziosamente, dagli esordi futuristi alla corte di Giacomo Balla, fino al graduale avvicinamento al dadaismo, che causerà la rottura con Marinetti e sodali (due avanguardie erano troppe per un Paese tutto sommato provinciale come l’Italia). Il testo, che contiene 55 tavole a colori, passa in rassegna l’evoluzione delle opere evoliane conosciute, dal dinamismo futurista delle prime alle atmosfere sempre più rarefatte dei «paesaggi interiori» (giudizi piuttosto sprezzanti, almeno dal punto di vista tecnico, vengono invece riservati ai quadri tardi che mettono al centro i nudi femminili). Evola è stato sicuramente il più significativo esponente italiano di dada, ma sempre con una posizione personale e decisamente originale. C’è anzi l’impressione che alla fine egli abbia optato per questa particolare corrente anche e soprattutto per via della sua indefinitezza, e della conseguente libertà espressiva che essa permetteva. Di sicuro tutto gli aspetti regressivi del dadaismo, il gergo superficialmente freudiano del movimento servivano a Evola come mezzi per la distruzione dell’io ordinario. Una specie di solve esistenziale, la trasformazione dell’esistenza, della psiche, della coscienza in materia fluida, pronta a essere plasmata su un diverso piano dalla volontà plasmatrice dell’homo faber.

Adriano Scianca

2 comments

[…] «Homo faber»: l’originalità, spesso fraintesa, dell’Evola artista […]

[…] Source: https://www.ilprimatonazionale.it//cultura/homo-faber-evola-235742/ […]