Roma, 14 apr – Nel frastuono dei meme, nel diluvio del non-sense, nella sacralità demenziale di TikTok e Telegram, qualcosa si è rotto. O meglio: si è disciolto. Il logos, quella scintilla razionale che per secoli ha guidato la civiltà occidentale, è ora un ricordo lontano, coperto dalle urla di Pan – un dio dimenticato che non è mai morto davvero ma “attende sognando”, insieme a Cthulhu, di riprendersi il suo dominio. Lì sul confine, dove il senso implode e il grido sostituisce la parola nasce il brainrot.

Il brainrot, la storia di una lunga guerra

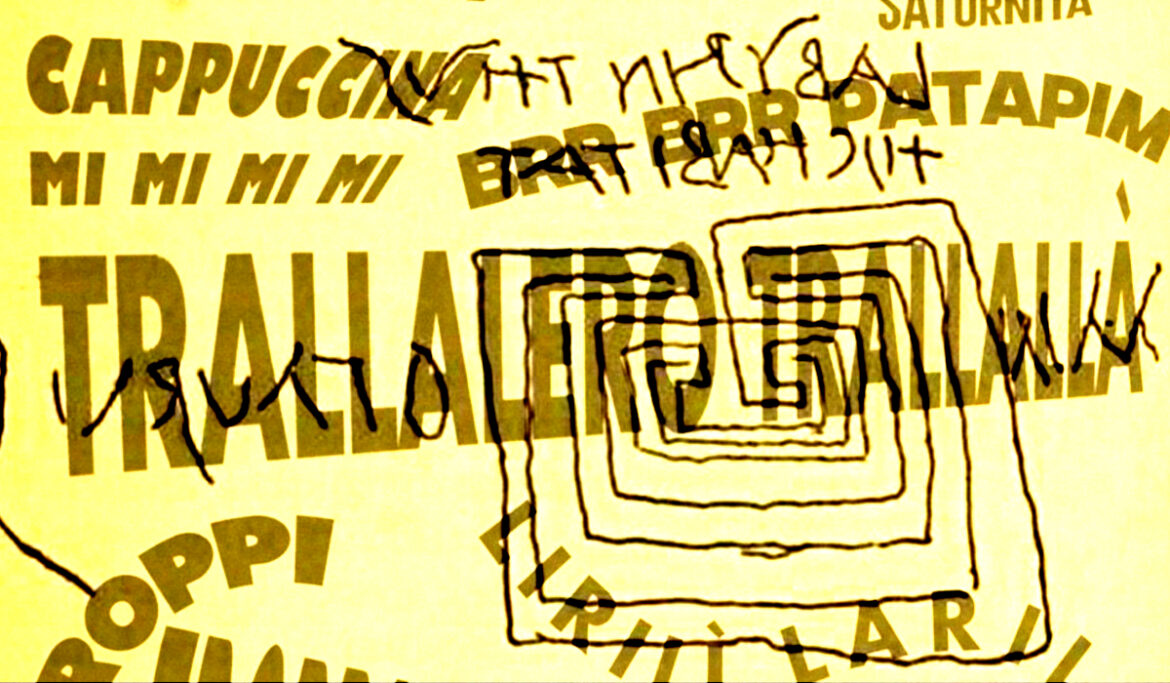

Il “brainrot“, nuova forma di comunicazione post-simbolica, non è solo una moda o una degenerazione. È il risultato di una lunga battaglia filosofica. Dai frammenti enigmatici di Eraclito fino all’estetica aggressiva del Futurismo marinettiano, l’Italia ha sempre avuto un rapporto ambiguo con la razionalità. Ha amato il pensiero, certo, ma ha anche flirtato col caos. Marinetti scriveva: “Distruggiamo la sintassi!“ – oggi, il brainrot distrugge non solo la sintassi, ma anche la semantica, la logica, la consequenzialità. Non per ignoranza, come qualcuno si ritroverà a pensare, ma per eccesso di presenza. Il brainrot è il trionfo dell’attimo, del grido, dell’immagine slegata da ogni contesto e razionalità. Brainrot significa letteralmente “marciume cerebrale“, il che ci suggerisce che non ci si può avvicinare alla sua comprensione con i rigidi schemi di una razionalità bacchettona, pena il ritrovarsi ridicolizzati. Ma cos’è, davvero, questo delirio digitale che affascina, irrita e confonde? Una regressione culturale? O forse un atto di rivolta, un’ultima, disperata insurrezione contro il dominio del senso? Per capirlo, bisogna avere il coraggio di allontanarsi dalla superficie e tornare indietro, molto indietro. Oltre la retorica, oltre la filosofia accademica, oltre persino Platone. Bisogna arrivare ai presocratici – a quell’epoca in cui il pensiero occidentale non era ancora ordine, ma intuizione, enigma, danza e furore. A quando Eraclito parlava per frammenti e Pan – il dio caprone – abitava ancora le foreste e le menti.

Il grido di Pan e la filosofia presocratica

Matteo Nucci, nel suo “Il Grido di Pan“, lo suggerisce con forza: Pan è il dio che ritorna ogni volta che il logos fallisce. E cosa sono i brainrot, se non i segnali del suo risveglio? Testi smontati, immagini surreali, frasi sganciate da ogni logica – eppure capaci di colpire con precisione chirurgica il cuore dell’immaginario contemporaneo. Come un’oracolarità malata, come una sibilla drogata d’internet. E poi c’è Marinetti ovviamente. Il Futurismo come atto di guerra contro la lingua, contro la struttura, contro la memoria. Il culto della velocità, dell’assurdo, del rumore. Se il Novecento ha avuto le “parole in libertà”, il nuovo millennio ha il brainrot. Una lunga battaglia contro la compostezza della ragione. Pan urla ancora. Non ha mai smesso. Nascosto nei meme saturi di emoji, nei montaggi video epilettici, nelle frasi slegate eppure rivelatrici che popolano canali Instagram e reel su TikTok, il dio del tutto e del nulla si prende la scena. Matteo Nucci ce lo ricorda: Pan non è morto con l’avvento del pensiero razionale. È rimasto sullo sfondo, attento, pronto a riaffiorare ogni volta che il logos si spezza. I brainrot sono l’eco di quel grido arcaico. Un grido che rompe la catena della logica per riscoprire la potenza dell’irrazionale, dell’immediato, del caotico. Come i frammenti presocratici – aforismi oracolari più che argomentazioni – anche i contenuti brainrot parlano per scorci, associazioni fulminanti, paradossi, idiosincrasie. Lontani dalla coerenza, ma capaci di un’efficacia brutale. Eraclito lo sapeva: “Il tempo è un bambino che gioca”. Il gioco, non il calcolo. L’infanzia, non la logica. Il brainrot è questo: un gioco puro, dentro un ambiente digitale che lo amplifica fino al parossismo. È la creatività priva di funzione, il gesto espressivo svincolato dal dover dire qualcosa. È l’antitesi al logos elevata a forma vitale. Per questo non va liquidato come semplice “stupidaggine”: e se fosse piuttosto l’estremo tentativo involontario di tornare al pensiero primigenio, dove senso e non-senso convivono come ombra e luce?

Il Futurismo e la distruzione della struttura

Se i presocratici ci danno le radici mitico-filosofiche del brainrot, il Futurismo ne anticipa il gesto (e il gusto) politico ed estetico. Marinetti, nei suoi manifesti infuocati, invoca la distruzione della sintassi, il rifiuto della punteggiatura, l’esaltazione della velocità e della simultaneità. Una lingua che non rappresenta più la realtà, ma la colpisce. Il brainrot eredita e amplifica tutto questo. È la “parola in libertà” 2.0 – ma ancora più sbriciolata, ancora più iconoclasta, è una parola-immagine-filastrocca. Non si limita a rifiutare la grammatica: rifiuta la coerenza stessa, il senso lineare, la progressione narrativa. È un’estetica della rottura che si nutre di contraddizioni, accelerazioni, frammenti giustapposti senza un nesso evidente, e proprio per questo potenti. Il Futurismo celebrava la macchina, oggi si celebra l’algoritmo. Il culto dell’istantaneità, dell’urto visivo, dell’eccesso percettivo è diventato sistemico. Il brainrot non si legge: si subisce. È una scossa, un impatto, una detonazione semiotica. Come nelle tavole parolibere, il significato è secondario rispetto all’effetto. Un collage digitale che fa della distruzione un nuovo codice.

Neuroestetica del caos

Il brainrot non si legge. Si subisce, dicevamo sopra. E questo non è solo un effetto stilistico, ma una dinamica neurologica concreta. La fruizione compulsiva e caotica di contenuti digitali ad alta intensità – come quelli tipici del brainrot – attiva circuiti cerebrali molto diversi rispetto alla lettura o all’ascolto lineare. Secondo alcuni studi neuroscientifici recenti, la continua esposizione a stimoli rapidi e decontestualizzati può alterare l’attenzione selettiva, la memoria di lavoro e persino il modo in cui elaboriamo il significato. Uno studio pubblicato su Nature Communications (2023) mostra come l’overload sensoriale digitale porti a una progressiva riduzione della capacità di mantenere attenzione focalizzata su stimoli coerenti. Al contrario, aumenta la sensibilità a pattern discontinui e ad associazioni impreviste – un’abilità tipica di chi vive immerso nel brainrot. In altre parole: meno logica, più connessioni selvagge. In parallelo, la dopamina gioca un ruolo chiave. Le interazioni continue con contenuti assurdi, sorprendenti o ironici attivano il circuito della ricompensa, generando un ciclo di gratificazione istantanea simile a quello dei videogiochi o del gambling digitale. Alcuni neuroscienziati, come Maryanne Wolf (Reader, Come Home, 2018), hanno parlato di una “lettura superficiale permanente”, in cui il cervello si adatta a fruire di testi e immagini in modo iper-veloce ma meno profondo. Il risultato? Un tipo di coscienza frammentata, iperstimolata, che non ragiona più in termini di causa-effetto, ma reagisce in tempo reale, affidandosi a una sorta di “intelligenza estetica” immediata. È la “neuroestetica del caos”: il significato non emerge dalla struttura, ma dallo shock, dalla collisione, dal cortocircuito percettivo. In questo senso, il brainrot non è solo un linguaggio: è un ambiente cognitivo. Un territorio dove la logica viene sospesa e sostituita da flussi di sensazioni, emozioni e intuizioni disordinate. Il cervello, in fondo, non distingue tra “vero” e “falso”, ma tra stimolante e noioso. E il brainrot sa esattamente come non annoiare mai.

Dal non-sense al meta-sense

Il brainrot, a un primo sguardo, sembra non voler dire nulla. È puro non-sense, uno sfogo psichico collettivo, una spazzatura estetica generata da cervelli iperstimolati. Ma guardando meglio, qualcosa cambia. Il brainrot non è privo di significato: è post-razionale. Agisce oltre il senso, lo aggira, lo implode, per poi riscriverlo sotto forma di intuizione lampo, cortocircuito ironico, verità deformata. Qui entra in gioco l’ironia come nuova metanarrazione. L’utente brainrot non crede più in nulla, ma sa che non credere è già una forma di coscienza. Ogni meme che mescola personaggi storici con animali parlanti, ogni frase costruita su un errore grammaticale consapevole, ogni video montato come un sogno psicotico, è un atto di consapevolezza mascherato da delirio. È il nonsense che si riflette su se stesso e diventa meta-sense. In questo nuovo caos, nascono simboli. Nascono nuove mitologie digitali: il ritorno dei personaggi ricorrenti, i tormentoni, le frasi che da private diventano pubbliche, i codici cifrati che solo alcune nicchie comprendono. È l’inconscio collettivo del web italiano che prende forma – non come ordine, ma come magma espressivo. Il brainrot, in definitiva, non è la fine del pensiero. È la sua mutazione. Il logos non è scompare: si traveste da meme.

L’eterno ritorno della cantilena

Forse tutto questo caos simbolico e linguistico non è degenerazione, ma trasfigurazione. Forse, in fondo, il brainrot è solo la versione distorta – ma autentica – di una nostalgia antichissima: quella per le parole cantate, per le filastrocche che non spiegano ma evocano, per le fiabe che non argomentano ma incantano. Le religioni antiche lo sapevano bene: la verità non si comunica con la prosa, ma con la ripetizione, il ritmo, la cantilena. Il sacro stesso passava dalla voce che ipnotizza, non dal concetto che convince. Oggi, tra un “trallalero tralalà” e un “bombardilo crocodilo”, non stiamo forse ascoltando liturgie e canti sciamanici dell’inconscio collettivo digitale? Il brainrot è la nostra nuova fiaba? No, perchè non ha una morale, non ha un insegnamento e non trasmette un’etica. Potrebbe essere la filastrocca tribale per l’era dell’algoritmo. Grottesca, mutante, volgare, poetica. Un grido che non vuole spiegare il mondo ma ingarbugliarlo ancora di più. Attraversare le “tempeste di brainrot” non significa uscirne indenni. Significa lasciarsi contaminare, perdere l’equilibrio, accettare l’assurdo nicciano: “Non esistono fatti, ma solo interpretazioni”. Ma anche, forse, imparare a camminare diversamente. A pensare con nuove cadenze, a immaginare con altri strumenti, a parlare con una lingua che non argomenta – ma vibra. È questa la sfida del nostro tempo: non restaurare il palazzo del logos, ma esplorare il labirinto. Senza paura. Con occhi spalancati. E con in mano un filo nuovo – sottile, pulsante, intermittente – fatto di mito, ironia e frammenti digitali. Perché solo chi accetta di perdersi davvero, può cominciare a creare.

Sergio Filacchioni