Facendo seguito agli annunci di riduzione degli investimenti, abbandoni di esplorazioni ad alto costo, dolorosi tagli del personale, emessi dalle maggiori compagnie petrolifere, come ConocoPhillips, Bp, la norvegese StatOil, la Shell e la britannica Premier Oil, la grande stampa economica anche italiana ha preso atto che l’industria petrolifera necessita di prezzi molto più elevati di quelli correnti per sostenere i livelli produttivi.

In questo contesto e a livello di gruppi industriali, mentre la nostra Eni, grazie alla sua efficienza e a scelte lungimiranti, gode di un prezzo di pareggio medio pari a soli 45 dollari, la gran parte delle imprese del Regno Unito stanno soffrendo di pesanti insolvenze: Robin Allan, presidente dell’associazione di esploratori petroliferi Brindex, ha recentemente dichiarato alla BBC che l’industria è “vicina al collasso”, in quanto quasi nessun progetto nel Mare del Nord è redditizio con il petrolio al di sotto dei 60 dollari al barile.

Una misura, questa, molto rappresentativa dell’affanno che caratterizza l’industria del fracking americano, apparentemente confermando che il fracking americano è nient’altro che una bolla e non sposta di una virgola il trend declinante del petrolio.

C’è da chiedersi perché si sia arrivati alla necessità di estrarre risorse tanto difficili e costose, come il petrolio di scisto, le sabbie bituminose del Canada e del Venezuela, il petrolio in acque profonde nel golfo del Messico e al largo del Brasile, e perché –almeno prima dell’attuale deflazione petrolifera– si puntasse perfino alle risorse artiche, rendendo tanto pericoloso un elemento di economicità che a prima vista pare vantaggioso almeno per gli acquirenti finali.

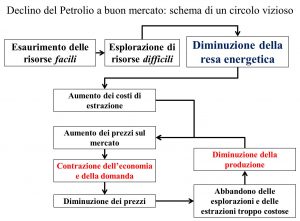

La risposta proposta da numerosi analisti, impegnati da molto tempo a studiare il fenomeno petrolifero, è quello del cosiddetto picco del petrolio che, lungi dal significare esaurimento della risorsa, riguarda proprio la diminuzione della redditività delle esplorazioni e delle estrazioni e quindi l’aumento del prezzo che a sua volta comprime l’economia globale, innescando un circolo vizioso di cui oggi stiamo sperimentando la fase ribassista.

Francesco Meneguzzo

1 commento

[…] medio di estrazione del petrolio di scisto si colloca a 80 dollari per barile. Ancora più elevato secondo un altro studio, che colloca l’asticelli attorno ai 100 dollari. Almeno dai trenta in più rispetto alle attuali […]