La minaccia esistenziale per l’Europa, secondo il Ppe, sarebbe quindi la Russia: terrorizzati i baltici, impauriti i polacchi, timorosi i romeni, e apparentemente preoccupatissimi pure i tedeschi, a causa del presunto espansionismo russo in cerca di influenza in stile sovietico, svelato dal destino del più proverbiale canarino della miniera, cioè l’Ucraina travolta da oltre un anno dalla guerra civile. E l’Europa sarebbe pronta per la guerra, nucleare ovviamente. Una posizione tanto sconcertante che l’autorevole politologo americano Paul Craig Roberts, già sottosegretario al Tesoro al tempo della presidenza di Ronald Reagan, si spinge a censurarla senza mezzi termini: “Il Ppe si è espresso nell’interesse della propaganda di Washington, non dell’Europa. La guerra nucleare dell’Europa con la Russia finirebbe istantaneamente con la distruzione di ogni capitale europea”.

Innegabilmente, la Russia è una grande potenza militare, e probabilmente qualche brivido correrà lungo la schiena di qualcuno durante la parata del 9 maggio prossimo. È tutt’altro che una grande potenza economica, tuttavia, con un Pil non molto superiore a quello Italiano ma una popolazione due volte e mezzo superiore, un territorio immenso da gestire e un’economia reale enormemente sbilanciata sull’estrazione e vendita delle risorse naturali, che la rende troppo dipendente dalla volatilità dei loro prezzi. La fase di alti prezzi del petrolio dal 2011 al 2014 ha tuttavia consentito a Mosca di accumulare ingenti risorse di valuta pregiata e di oro che, come vedremo, rappresentano oggi una leva della massima importanza.

In ogni caso, l’ultima cosa che la Russia non soltanto vuole ma può permettersi è quella di occupare altri territori e sostenere governi ostili alle relative popolazioni, tanto meno di finanziare economie marginali o collassate come quella ucraina. Oggi come negli ultimi 15 anni, interesse primario del Cremlino è la pace, non tanto come valore in se’ ma in quanto condizione per poter sviluppare la strategia multipolare condivisa con gli altri paesi “Brics” e con sempre più nazioni del mondo, che ci pare ben descritta dall’analista russo Rostislav Ishchenko e su cui torneremo nel seguito.

Per comprendere la posizione solo apparentemente strana del Ppe, che per altro stride con la posizione ufficiale dei maggiori governi europei, dal trattato di Minsk voluto nel febbraio scorso da Merkel e Hollande alla limitazione e probabile rimozione delle sanzioni contro Mosca, su cui ieri si è espresso anche il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, può essere utile ascoltare George Friedman, fondatore e presidente dell’influente think-tank Stratfor e consulente del Dipartimento di Stato Usa, in un recente intervento al Chicago Council on Global Affairs.

Con sorprendente chiarezza, Friedman sostiene che, molto più del medio oriente (il che la dice lunga sull’origine e la natura dell’Isis), agli Usa interessa tenere rigorosamente divisa la Germania dalla Russia, la cui eventuale alleanza strategica è ritenuta oltreoceano – non da ora ma da un secolo a questa parte – l’unica vera minaccia allo status speciale americano nel mondo: una combinazione unica e fatale di capacità industriali, tecnologiche, finanziarie e organizzative da una parte, di immense risorse e manodopera specializzata (e potenza militare, sottaciuta ma evidente) dall’altra. Da cui l’innesco della crisi ucraina prima, quindi la dislocazione di mezzi militari difensivi e offensivi lungo una inedita cortina di ferro dal Mar Nero al Baltico, per finire con la disponibilità a soffiare sul fuoco dell’estensione del conflitto ucraino fino al cuore dell’Europa, all’insegna del caos e della distruzione che dalle sponde orientali del mediterraneo all’Afghanistan hanno con successo impedito lo sviluppo di qualsiasi coalizione anti-Usa.

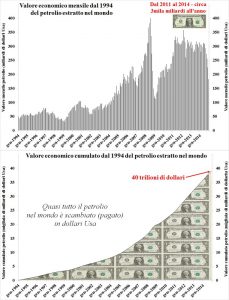

Valore del petrolio estratto dal 1994: mensile (in alto) e cumulato (in basso). Il commercio di petrolio ha alimentato più di ogni altro la richiesta di dollari Usa

Che cosa hanno realmente da perdere gli Stati Uniti dall’emersione di un blocco economico-militare concorrente? Brevemente, la possibilità di stampare dollari liberamente, esportando inflazione e debito verso il resto del mondo.

Secondo una recente analisi di Mohssen Massarrat, professore emerito di politica ed economia all’università di Osnabrück, in Germania, a causa della perdita di competitività rispetto a Ue, Cina e Giappone, la bilancia commerciale Usa è stata in perdita dal 1987, accumulando fino al 2013 circa 10mila miliardi di dollari di deficit, cui vanno sommate le incredibili spese militari – quasi 8 mila miliardi solo nell’ultimo decennio e in continuo aumento – all’origine di uno spaventoso buco fiscale. Eppure a Washington sono riusciti a salvare le banche nel 2008-2009 senza grossi contraccolpi, o almeno molto inferiori rispetto a quelli sofferti in Europa pur avendo creato essi stessi la crisi finanziaria: si pensi soltanto alle decine di milioni di buoni alimentari gratuiti che consentono ogni giorno ad altrettanti cittadini americani di mangiare. La soluzione dell’apparente enigma consiste proprio nella creazione simultanea di buoni del tesoro e di dollari – 1.100 miliardi solo nel 2013 – confidando nel crescente bisogno di questa valuta per tutti i commerci mondiali e in particolare della merce di gran lunga di maggior volume e valore, il petrolio.

È così che nonostante un debito pubblico cresciuto da 7 mila a quasi 18 mila miliardi di dollari dal 2003 al 2013 può essere sostenuto dall’afflusso di una vera e propria, gigantesca, tassa imposta al resto del mondo, dell’ordine di mille miliardi all’anno, pari a circa l’8% del Pil Usa, generato dalle attività economiche reali delle altre nazioni e speso, in buona parte, per acquistare petrolio, il cui valore è rappresentato nei grafici a fianco.

Mentre l’Arabia Saudita, quanto meno, esporta petrolio per acquistare beni e servizi, conclude Massarrat, gli Usa esportano ormai quasi soltanto… pezzi di carta nel ciclo monetario globale.

Tuttavia, il resto del mondo appare sempre più riluttante a buttare soldi per aiutare gli Usa a scavargli la fossa, mantenere 800 basi in tutti i continenti e costringere alle guerre commerciali e militari per procura.

È così che mentre al Fondo monetario internazionale (Fmi), ancora dominato dagli Stati Uniti, si discute in questi mesi sull’inclusione della divisa cinese nel paniere di valute di riferimento (Sdr) e sulla convertibilità di queste, almeno parziale, in oro, un passo che confliggerebbe direttamente con la possibilità di stampare denaro senza copertura, il consiglio della Federazione Russa ha ratificato mercoledì scorso la costituzione di un fondo di riserva per i paesi Brics, del valore di 100 miliardi di dollari ma prevalentemente in altre valute, destinato a stabilizzare il valore delle divise dei paesi aderenti. A questo fondo vanno aggiunti quelli di pari importo per la banca asiatica per le infrastrutture e gli investimenti (Aiib) a guida cinese ma con partecipazione estesa perfino a numerosi paesi europei (Italia inclusa), e per la nuova banca per lo sviluppo (Ndb) dei Brics la cui costituzione è prevista entro il corrente anno e che vede la Russia in prima fila.

I fronti aperti per gli Usa sono tanti, quindi, nell’estremo tentativo di mantenere il proprio straordinario privilegio, in nome del quale quel grande paese ha praticamente rinunciato al suo storico impegno nell’economia reale. L’impressione è che oltreoceano si intenda chiudere al più presto e a tutti i costi (per l’Europa) il dossier russo-tedesco, così da potersi concentrare sul contrasto ai piani dei Brics: una corsa contro il tempo, contro la natura sovranazionale della grande finanza che, non vincolata a fedeltà nazionali, potrebbe non esitare ad abbandonare gli Usa al proprio destino, infine contro la determinazione russa a non abbassare la testa qualora si esaurissero tutte le alternative.

Il punto pare proprio questo, del resto: se la Russia potesse essere messa sotto controllo in un modo o nell’altro, il risultato desiderato da Washington sarebbe virtualmente ottenuto, venendo a mancare a qualsiasi progetto alternativo la spina dorsale della capacità militare. La stessa che, disgraziatamente, manca da 70 anni all’Europa.

Francesco Meneguzzo